「みそは買うもの」と思っていた私が、子どもと一緒に初めてみそ作りに挑戦しました。

仕込みから完成まで約8か月。

みその様子を見て観察し、最後には自家製みそで息子が絵本を参考にみそ汁を作るところまで体験できました。

手作りみそは、ただ発酵を待つだけではなく仕込みの工程にも学びがたくさんありました。

特に、子どもが「みそは大豆だけでできると思っていた」と気づいたり、塩の量に驚いたりと食育の面でもとてもいい経験になったと思います。

この記事では、我が家の手作りみその工程や、発酵の記録、そして完成したみそで作ったみそ汁の様子をまとめました。

◯親子でできる手作りみその作り方と必要な道具

◯仕込みから完成までの発酵の変化(2月〜9月の記録)

◯絵本「みそしるをつくる」を参考にしたみそ汁作りの体験

手作りみそ に挑戦してみた理由

市販のみそは手軽で便利ですが、

自分たちで作ったらどうなるんだろう?

という好奇心と、食育の一環として子どもと一緒にやってみたいという思いがありました。

さらに、手作り味噌を長年作っている先生の体験教室を知りました。

「初めてでも大丈夫」と教えてもらい、挑戦することにしました。

結果として、みそ作りは想像以上に奥が深く、親子で学びの多い体験になりました。

手作りみそ を作るための準備

みそを作るのに必要なものはなんでしょう?

子どもと体験教室に参加する前に考えてみましたが、出たのは大豆のみwww

まずは用意したものから紹介します。

教室にあったものをお借りしましたが、家にあるものでもできます。

用意したもの

- 大きめの四角い入れ物

(麹や大豆を混ぜるときに使用) - 白湯

(35℃くらい、人肌程度の温かさ。みそ5キロに対して約550cc) - 蒸してつぶした大豆

- こうじ

(赤味噌用の大豆こうじ、麦白味噌用の米と麦こうじ) - 塩

- 密閉容器

(5キロを2つ用意) - ビニル手袋

(子ども用もあると安心) - 45リットルの袋

(1つの容器に2枚。容器ごと覆って保管用) - サランラップ

(カビ防止) - ティッシュなど

(容器の縁についた味噌を拭き取る) - エプロン、マスク

(衛生のため)

個人でもみそを手作りできるキットはネットでも購入できます!

手作りみそ の仕込み工程

ここからは実際の仕込みの流れを紹介します。

親子で取り組んだ時の様子や、子どもの反応も合わせて書いていきます。

先生と一緒にやって良かったと思いました。

ズボラさん要注意なポイントがあります!

① こうじと塩を混ぜる

長男は大豆こうじを担当、私は米と麦こうじを担当しました。

麦や米の方が崩しやすく、長男は大豆に苦戦しつつも最後までやりきりました。

「こんなに塩を入れるの?」と驚くほど塩をたっぷり使います。

ポイント

② 白湯を加えて混ぜる

白湯は35℃くらい。

熱すぎると菌が死んでしまうので注意が必要です。

実際に私たちが用意したお湯は温度が高すぎて冷ましました…。

先生たちはビニル手袋越しの指で温度確認していました。

長男は「塩で手がしみる」と言ってビニル手袋を着用。

大人は全く分からない感覚でしたが、だんだん痛くなってきてしまいました。

軍手ではなビニルやゴム手袋が良いです!

「水分のあるところを探して混ぜる」という感覚で作業しました。

ポイント

③ 蒸した大豆を加える

袋に入った蒸し大豆をつぶして混ぜ合わせます。

長男は体重をかけて力いっぱいつぶしました。

触感も楽しく、盛り上がりました。

ポイント

④ 容器に詰める

ハンバーグを作るように空気を抜きながら丸め、容器に叩きつけて詰めます。

隙間を埋めるように入れるのが大切。

長男は力が足りず、ここで集中力がきれてしまいました…。

母がほぼサポートで容器に詰めていきました。

ポイント

⑤ 表面をラップで覆う

仕上げにラップをぴったり密着させ、縁についたみそはティッシュやキッチンペーパーで拭き取ります。

この時、先生に味見してみていいよと言われたのでふき取ったものを食べてみました。

「とにかくしょっぱい!」

ポイント

⑥ 時期ごとにチェック!再びラップ+密閉

新しいラップをしてから、容器の蓋を押しながら空気を抜きます。

蓋を一回したら少しだけあけてさらに押し込みます。

下に抜けないように注意。

蓋をしたときにへこんでいるのが目安です。

ポイント

- 日付を記録しておきましょう。

後で熟成期間を確認しやすいです。

仕込みの日だけでもOK! - 記録用に写真を撮ると、子どもと一緒に振り返りやすい。

⑦ 保管

容器ごと袋に入れて、床下収納へ。

発酵の間に蓋が浮くこともあるので、6〜8月に一度様子を見ます。

ポイント

手作りみそ 発酵の記録 色の変化に注目!

ここからは手作りみその発行の変化を見ていきましょう。

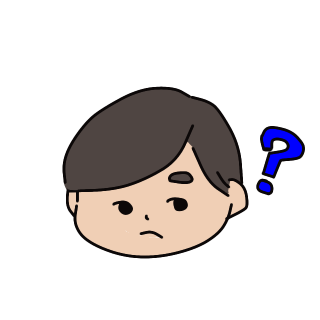

仕込んだ直後はこんな感じ。

麦や大豆がごろごろっと入っているのが分かります。

・色はクリーム色に近い。

・粘土のようなかたまり感がある。

2025年6月3日(仕込みから約3か月)

梅雨前にみそをチェック!

床下収納から出してみました。

- 色はまだ黄土色っぽいが茶色に近づいてきている。

麦味噌は白さが残る。 - 麦みそは麦が白くてはっきり見えるが、赤みそはあまり見えなくなってきた。

- 縁に緑色のカビがあり、取り除いてラップを二重に。

カビが付いていて焦る。

ふたを開けたら淵に緑色のカビが付いていました。

これ大丈夫?と心配になりましたがよく見たらラップとみその隙間。

ラップを外すとほとんど一緒に取れてきました。

きれいなスプーンでカビ部分を取り除き、新しいラップをかけました。

先生に念のため聞いたところ、ふき取りきれていないみそがカビるとのこと。

ラップを密着させるのが大切だと痛感!

試食すると「とにかく塩辛い」大豆も硬さが残っていました。

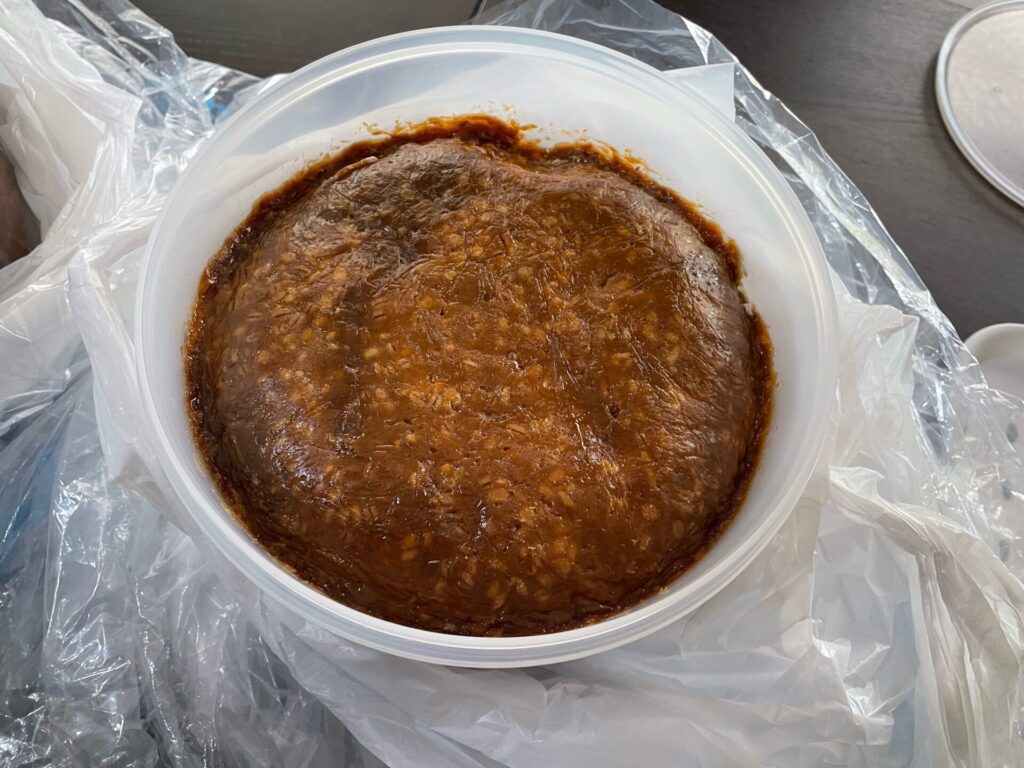

2025年8月2日(仕込みから約6か月)

赤味噌は色が深まり、味噌たまり(大豆やこうじから出た旨みの液体)が出てきました。

これは発酵が進んでいる証拠だそうです。

少し舐めてみましたがしょっぱさの中にまろやかさがありました。

「しょうゆに近い!」と長男も新たな発見がありました。

- 麦味噌はまだ大豆の形が残るものの、麦は味噌らしく変化。

- 試食すると、前回より塩辛さが和らぎ「知っているみそ」を感じる。

2025年9月16日(仕込みから約7か月半)

ついに完成!

表面は深い茶色ですが、少しスプーンを入れてみると麦みそは黄土色、赤みそは赤みがかった茶色と色の違いを感じられました。

長男と早速食べてみました。

白みそ→「みそカツにかける味噌みたいに甘い」

赤みそ→「からい、ひりひりする」

とにかく「しょっぱい」だった子どもも味の違いに気づいていました。

お湯にとかすと知っているみそ汁になりました。

2つのみそは味が違って面白い!

ここまできたんだな~とテンションがあがります。

- 完成したみそは小分けして冷蔵庫へ。

- 先生から「できてからも熟成が進み、風味が変わるのを楽しめる」と教わりました。

長い期間かかりましたが、しっかり発酵が進んで美味しそうなみそができました。

ふたを開けるときにふわっといい香りがします♪

追記:みその熟成が進むと深い味わいに

少しずつ容器から出して食べているのですが、みそを補充するたびに色が変化していることに気が付きました。

仕込みから9か月後

麦白みその色がより茶色になってきました。

ラップの上からはどちらのみそか分からないほど!

味も深みが出てきて美味しいです。

絵本「おみそしるをつくる」を参考にみそ汁作り

完成したみそを使って、長男が絵本『みそしるをつくる』(こどものとも)を参考にみそ汁を作りました。

写真の絵本です。

みそしるの作り方を丁寧に、子どもが分かりやすい言葉でつづられています。

作る工程を見るのが好きで文字の読めないころから愛読していました。

長男はじめてのみそ汁がこちら!

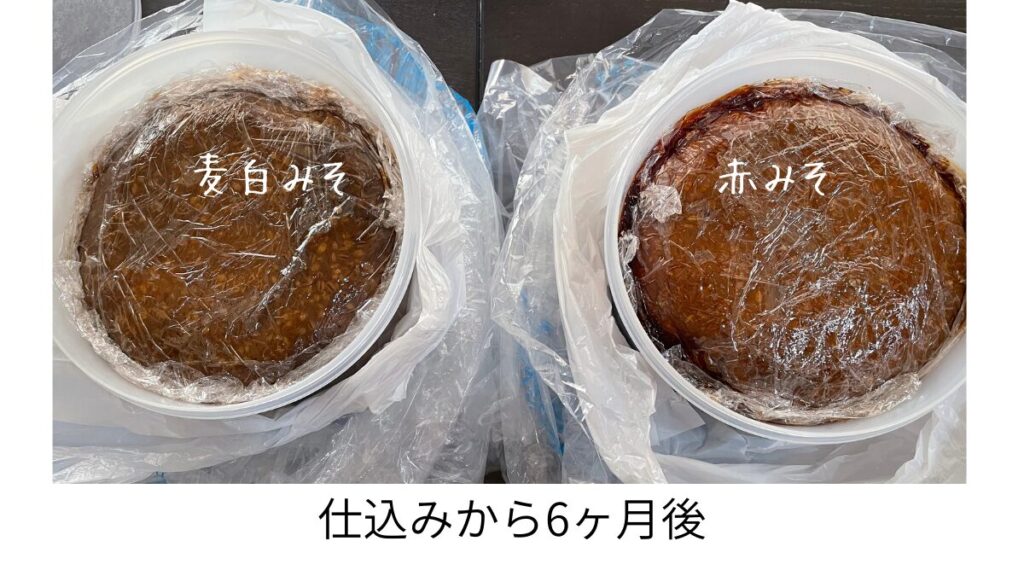

初めて自分で出汁をとりました。

煮干しを食べて「煮干しそのままの方が美味しい」と言いながらも、出汁の味を知りました。

出汁の出たお湯を飲んで「なんか味がする」と不思議そう。

食材から味がしみ出すことを学びました。

あげや豆腐を入れて、絵本と同じ手順で完成。

自分で仕込んだみそで作るみそ汁は、普段よりも特別な味わいだったようです。

絵本と違うのはみそを自分で作って選んだこと!

仕込み当初からしていた、みその試食。

みそ汁にはどんなみそがいいのかな~

とわくわくして自分で決めました。

赤味噌8の麦みそ2のあわせに決定!

みそから作ったからこそできる貴重な体験でした。

実はあまり汁物が得意ではない長男…。

自分で作ったみそ汁は特別!

おかわりもしました。

今回、調理のすべての工程を一人でできたので自信にもつながったようです。

子どもとみそ作りすることで得られる食育のメリット

食材の正体を知る

「みそは大豆だけでできている」と思っていた長男が、米や麦、塩も入ることに驚きました。

普段口にしている食品の成り立ちを理解できます。

発酵の不思議を体験できる

仕込み直後はしょっぱいだけだったのに、数か月で香りや色が変わり、味噌らしくなっていく。

「食べ物は生きている」と感じられる貴重な経験でした。

カビが生えてしまったのですが、食材は変化しているということを感じることができたようです。

五感を使って学べる

混ぜる、つぶす、匂いをかぐ、味見する…。

作業を通して子どもは五感をフルに使います。

手触りの違いや匂いの変化は本から学べない部分です。

食べ物への感謝の気持ちが芽生える

時間をかけて完成したみそで作ったみそ汁は、いつもの食卓を特別なものにしてくれました。

子ども自身が「自分で作った」と感じられることが、食べる喜びにつながります。

みそ汁だけじゃない!長男が食べて見たかったみそハンバーグ

長男がみそ汁を作った日、実はリクエストされていたものがありました。

それがみそハンバーグです。

みそハンバーグと言っても上のソースがみそ味なんですが、こちらもとても美味しかったです。

とても簡単なので作ってみたい方はこちらを参考にしてください。

みそハンバーグソース

材料(4人分)

・みそ 大さじ2

・水 大さじ4

・砂糖 大さじ1

・酒 少々

ハンバーグを焼いたフライパンにソースの材料を入れてぐつぐつさせるだけ!

泡がぼこぼこしてきてから、火を弱めて5分ほど煮詰めました。

あつあつでも冷めても美味しかったです。

まとめ 手作りみそ 時間はかかったけれど食の大切さを学べました

手作りみそは仕込みから完成まで約8か月かかりましたが、発酵の変化を観察する時間も含めて、親子で大きな学びになりました。

- 仕込みは子どもでもできる部分が多く、一緒に取り組める

- 発酵を待ちながら「変化を記録する」という観点で楽しめる

- 完成した味噌を使って料理することで「自分で作ったものを食べる喜び」を味わえる

これからみそ作りに挑戦したい方や、食育を考えている方にとって、参考になれば嬉しいです。

コメント