小学校の給食エプロンといえば白い割烹着のイメージがありますが、「自分で簡単に着脱できるもの」と指定されることも。

そこで、新一年生でも安心なボタンなし&かぶるだけで着られる給食エプロンを手作りしました!

丈夫なカラーデニム生地を使い、長く愛用できるデザインに仕上げました。

◯ かぶるだけで簡単!子どもが自分で着られる給食エプロンの作り方

◯ 丈夫なカラーデニム生地で長持ちさせる工夫

◯ 実際に使ってみた感想(サイズ感や収納のポイント)

小学校の給食エプロンの指定にびっくり!

私が小学生の頃は給食エプロンといえば白い割烹着でした。

息子もあの割烹着を着るのか〜と思っていたら、「自分で着られるもの」との指定が!

自分で着られるものとは????

普段の子どもの姿を思うと結ぶとかは無理だぞ…

ボタンや紐なしで簡単に着られるエプロンが良いな!

新一年生の子どもが自分で着られるエプロンとはどのようなものなのか考えました。

料理大好きで家でよくエプロンを着る長男。

しかし家では紐付きのものを使用し親が結んでいます。

後ろで紐を結ぶのは親がやっており自分ではまだ難しい…

学校生活は時間もしっかり決まっているのでサッとかぶるだけで着られると良いなと思いました。

子どもが自分で着られる給食エプロン 特徴

こちらが今回作ったエプロンです。

今まで柄布で可愛く作っていたのですが今回は布地にもこだわってみました。

かぶるだけ!ボタン・紐なしで簡単

子どもが自分で着やすい工夫としてかぶりのエプロンにしました。

エプロンのスカート部分が足元をすっぽり覆うスタイルで、肩紐はクロスするようになっています。

スカート部分が多いことで前に垂れずにすんでいます。

簡単に着脱できるので、時間がかからないのも嬉しいポイント!

かぶるだけなので時間がかかりません。

脱ぐときも頭からすぽっとまるごと脱ぐことができます。

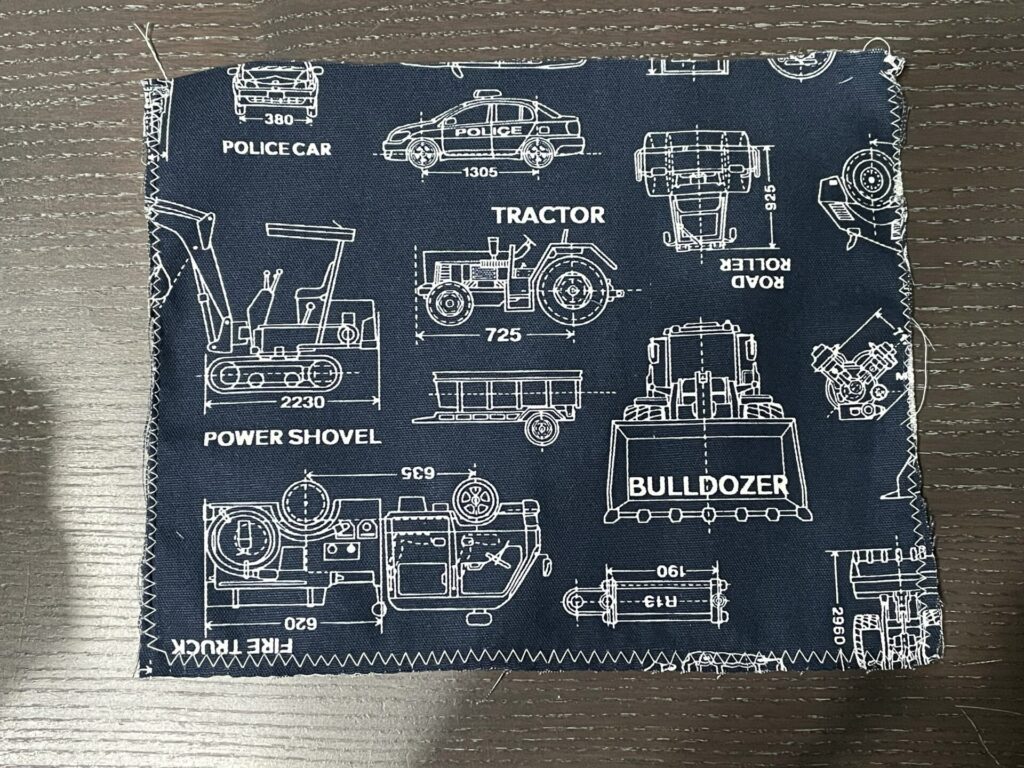

丈夫なカラーデニムを使用

布屋さんで見つけたデニム生地。

意外とお手頃価格なのに厚みとハリがあって丈夫そう!

実際にエプロンに仕立てた時もパリッとしていい感じでした。

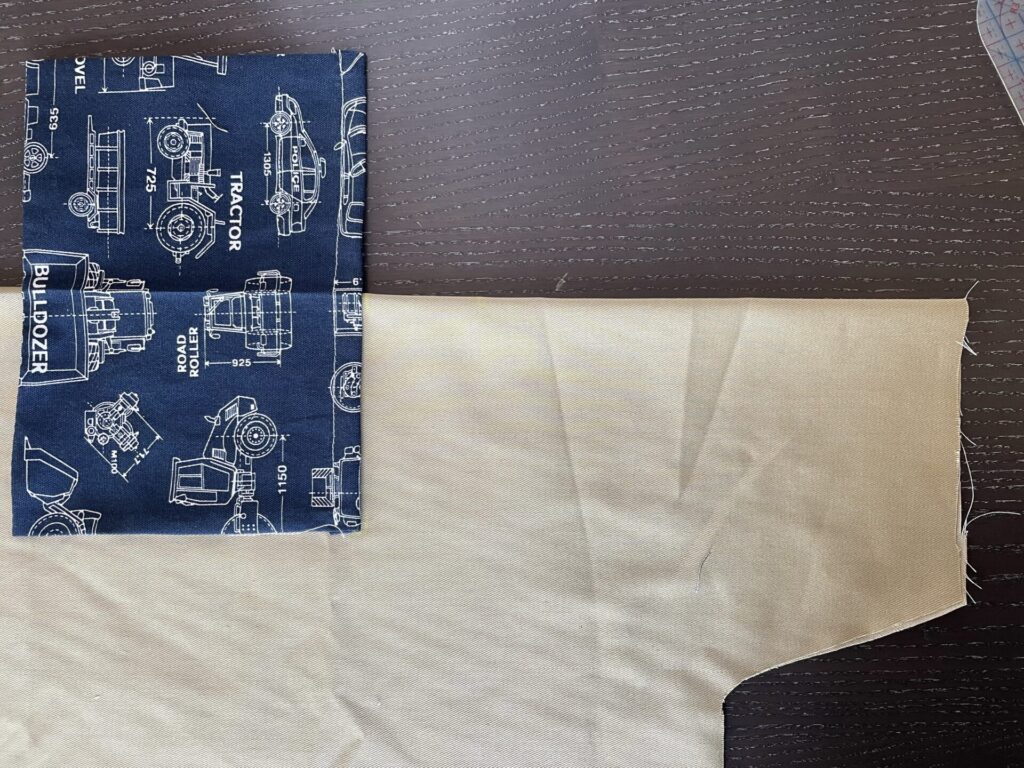

柄がないのが残念なのですがワンポイントでポケットに柄布を採用してみました。

カラーデニムは洗濯にも強いのが魅力。

よれにくいので汚れてもゴシゴシ洗えます。

濃い色のカラーデニムは作る前に洗濯機で下洗いして色落ちしないか確認しましょう。

実は色は豊富にあって長男はゴールドベージュを選びました。

給食帽・マスクは学校指定のため作らず

息子の小学校はエプロンだけ用意すればOKでした!

というのも給食帽は指定のものを学校で一括購入、マスクは不織布(白)とのことでした。

学校によってルールは全然違うみたいですので入学説明会等での指示に従いましょう。

給食エプロンをしまう巾着もセットで用意

給食エプロンは巾着に入れて保管と説明がありました。

ポケットと布を合わせて作りました。

別記事で紹介しています。

たたんでしまう練習が必要だった

エプロンを使った後は自分でたたんで巾着袋に入れます。

衛生的にも床に置かずにたたんでしまえるようにしておきたい!

エプロンは大きいので何度か家で練習が必要です。

子どもが自分で着られる給食エプロン 作り方(写真付き)

服サイズ130 男児着用

膝下10cmくらいの丈になっています。

材料と準備するもの

• カラーデニム生地(本体と見返し) 100cm×90cm

・お好みの柄布(ポケット) 縦20cm×横23cm

柄の向きに注意!

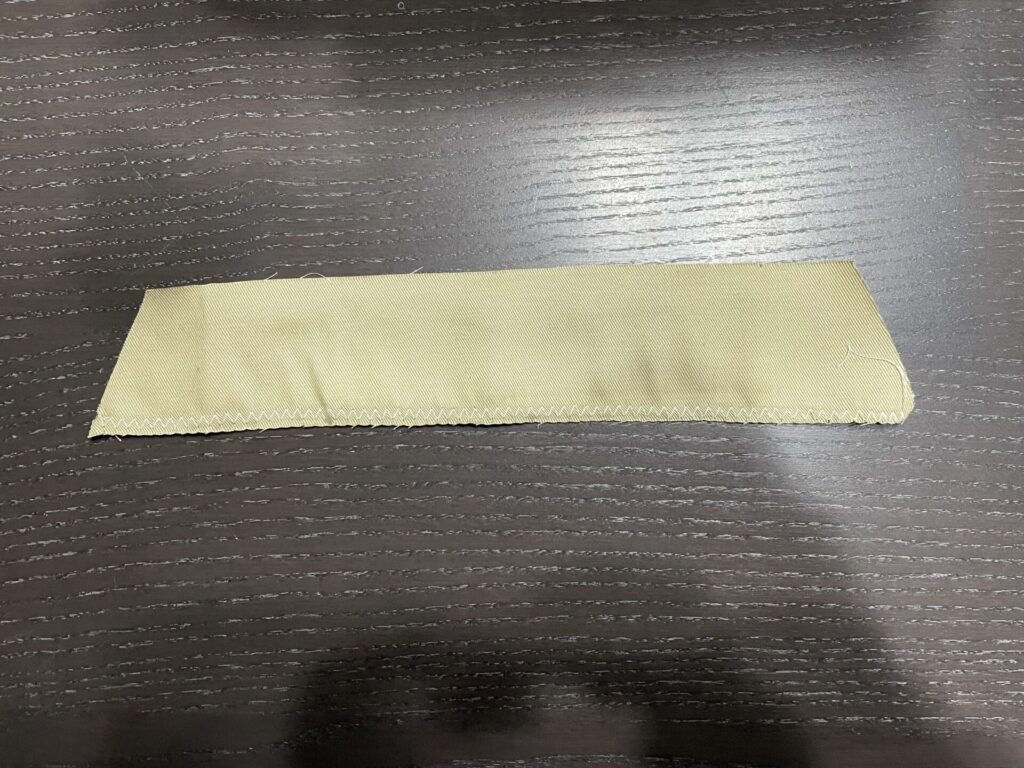

・肩紐の布 90cm×15cm

・ミシン

・アイロン

・布クリップなど

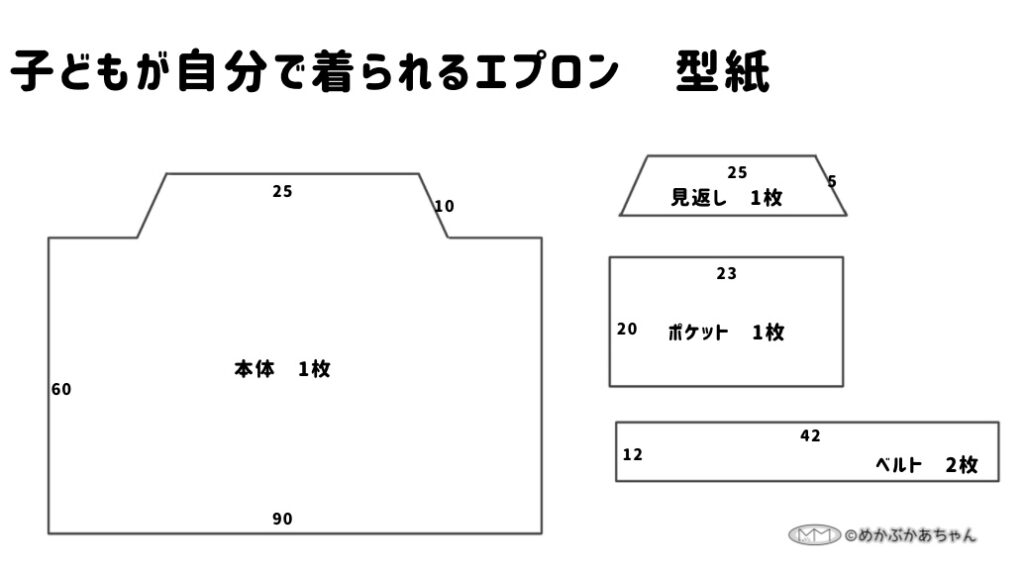

型紙について

胸当て以外は直線裁断なのでなくても作れます。

今回はイラストで簡単に解説。

実寸ではないのでサイズを測って作ってください。

縫い代込みの寸法です。

子どもが自分で着られる給食エプロン 作り方

*全てに返し縫いをします。

*指定がない場合は縫い代1cmです。

①生地を裁断する。

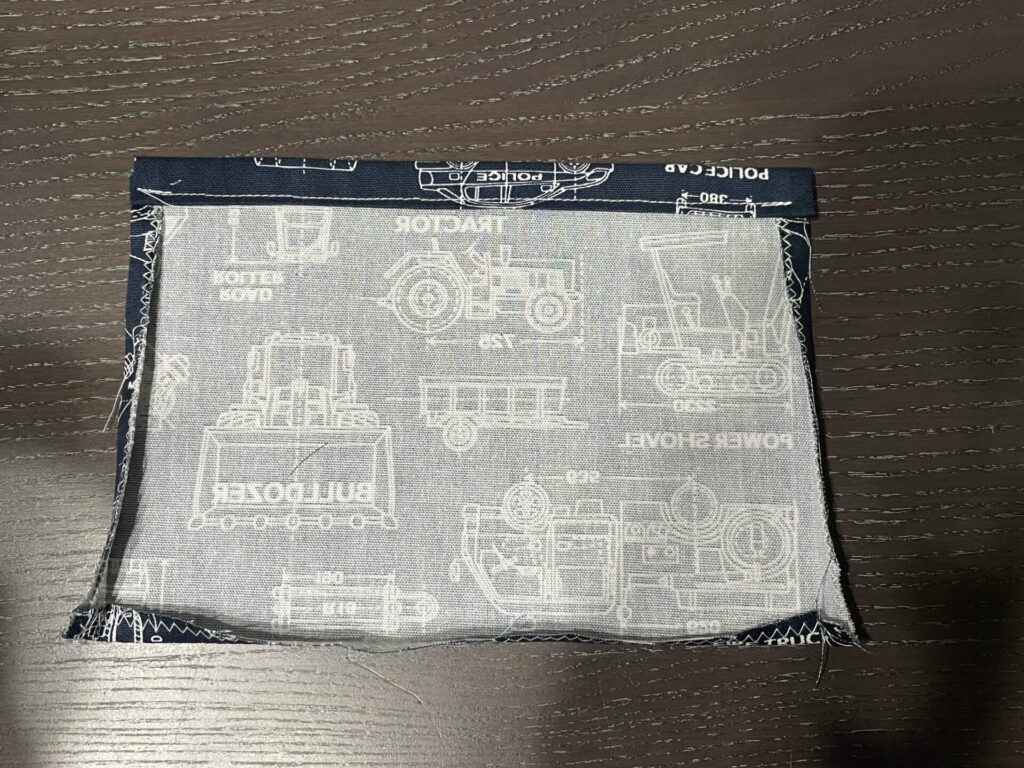

②ポケットを作る。

上辺以外はジグザグミシン→1cmのところでアイロンで折っておく。

上辺は1cmを2回折ってアイロンをかける。

折り目ぎりぎりでステッチをかける。

③ポケットをエプロン本体に縫う。

上から25cmのところにポケットの上辺がくるように配置する。

この時エプロン本体とポケットは半分に折って中心を揃えると仕上がりがキレイです。

ポケットの入れ口は三角縫いをしておくと丈夫になります。

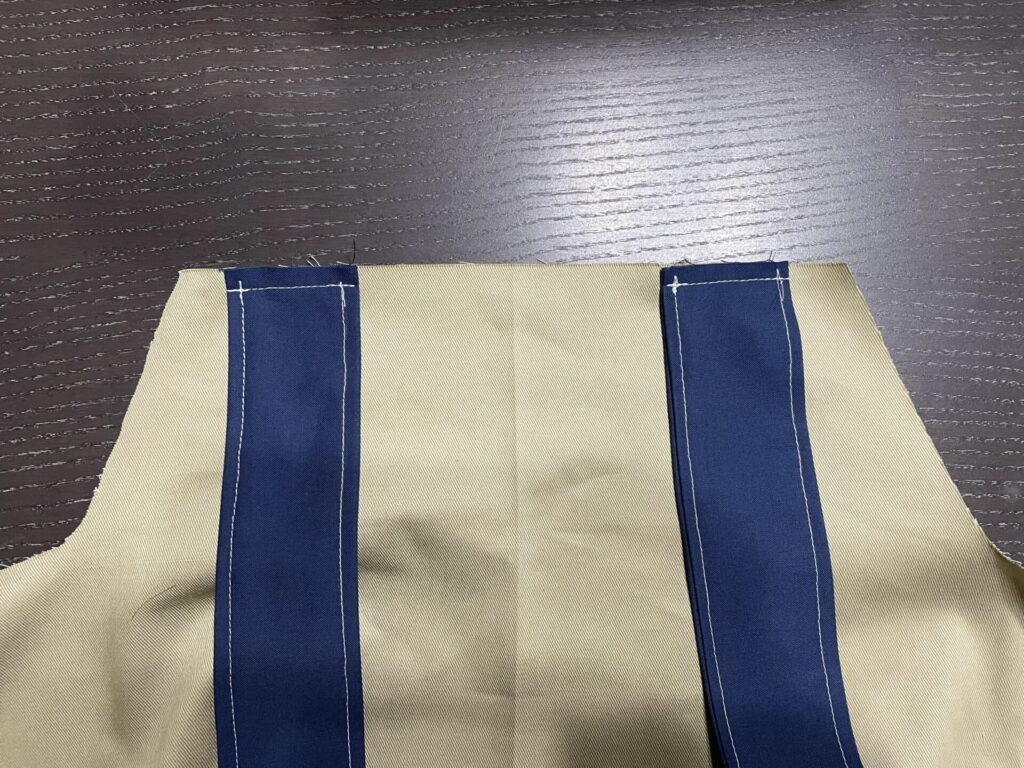

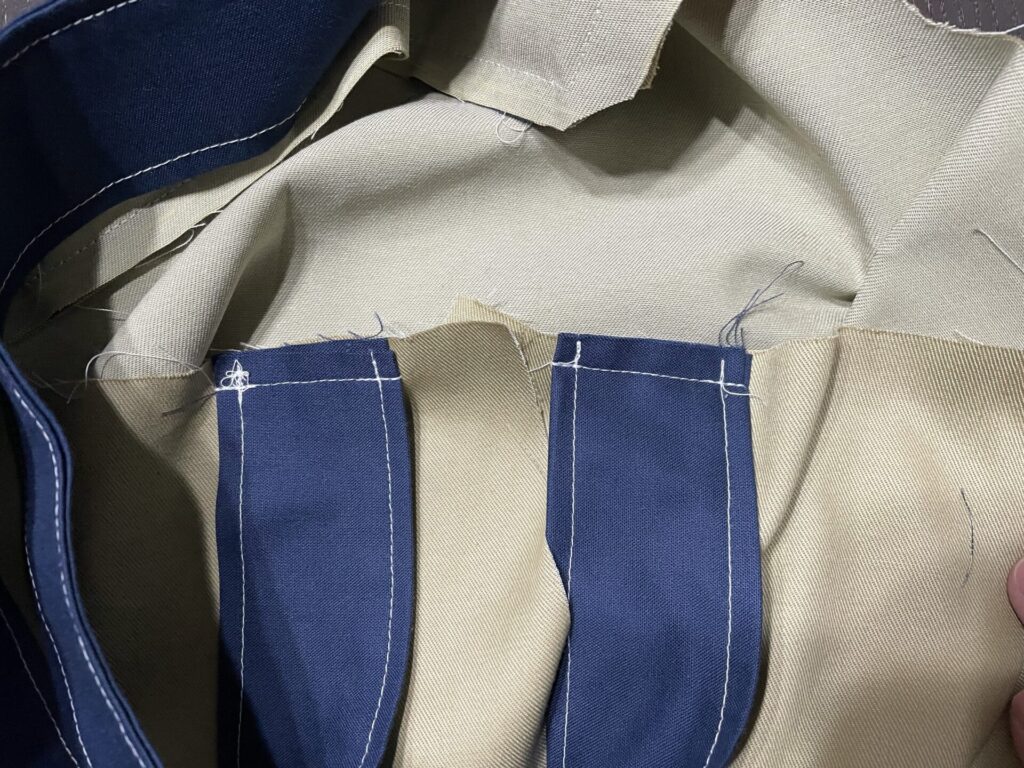

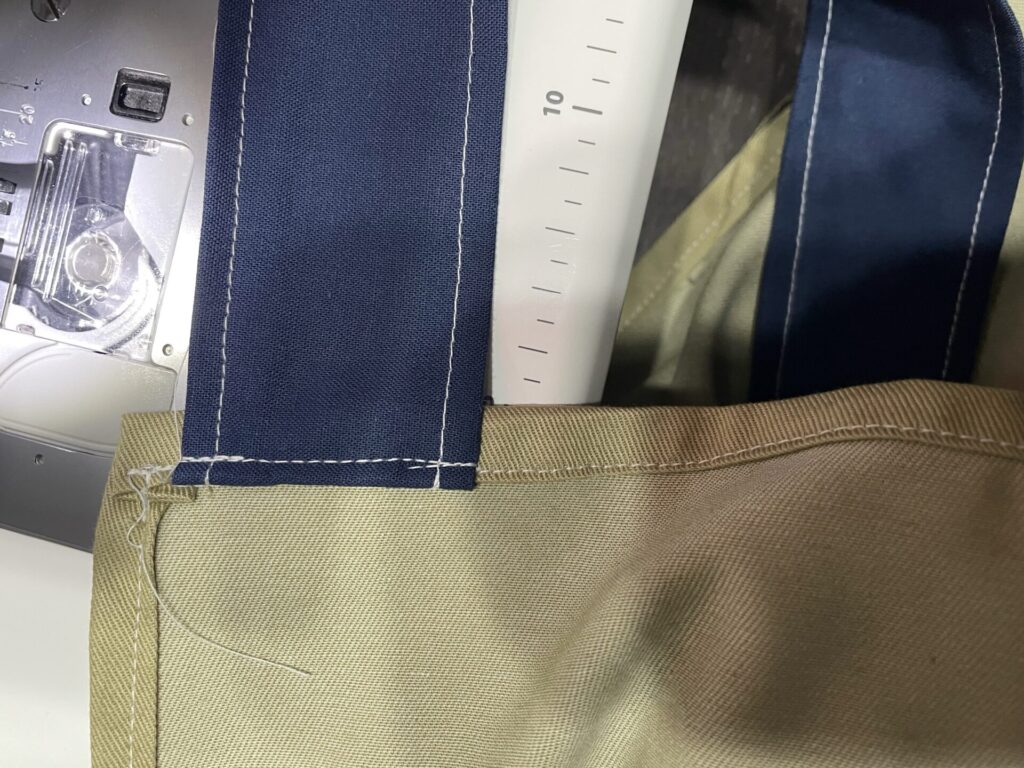

④ベルトを縫う。

ベルトの両端を1cmずつアイロンで折る。

さらに半分に折ってアイロンをかけ、両端を0.7cmでステッチをかける。

エプロン本体に端から2.0cmのところで縫い止める。

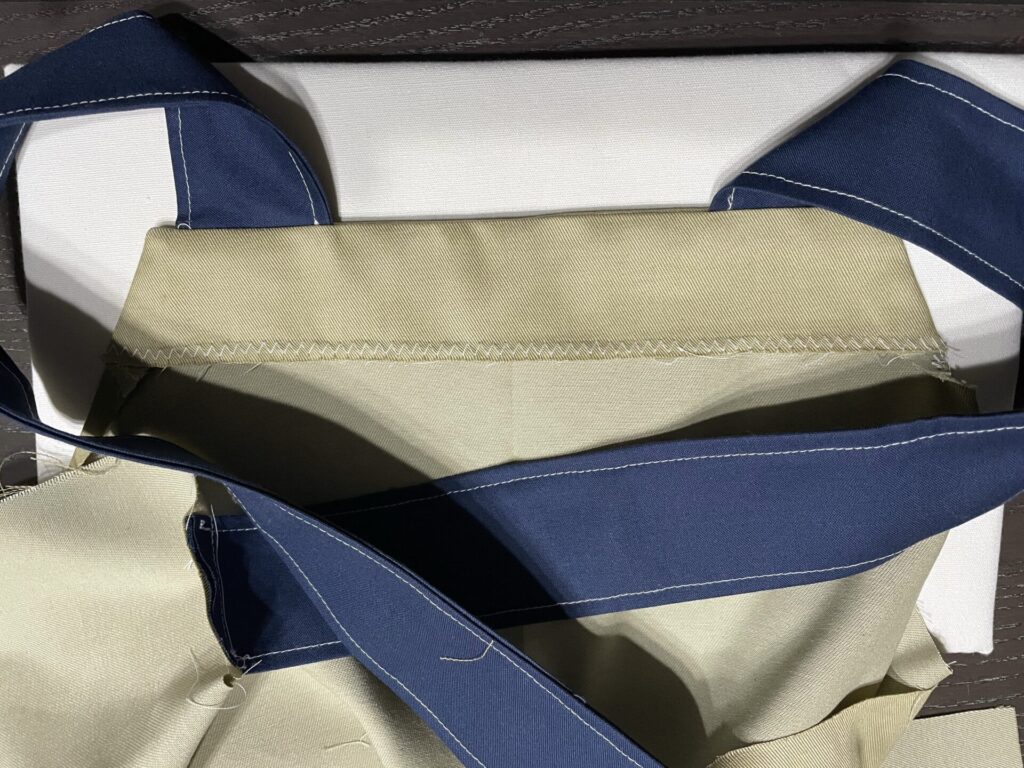

⑤見返しを作る。

見返しの下辺にはジグザグミシンをかけておく。

上辺は縫い代1cm、サイドは1.5cmで本体に見返しを縫う。

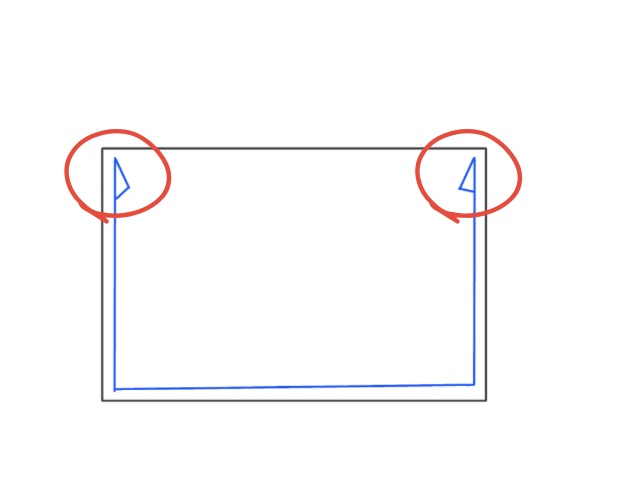

ベルトを巻き込んで縫わないように注意。

返した時にキレイに角を出すために角を切り落としておく。

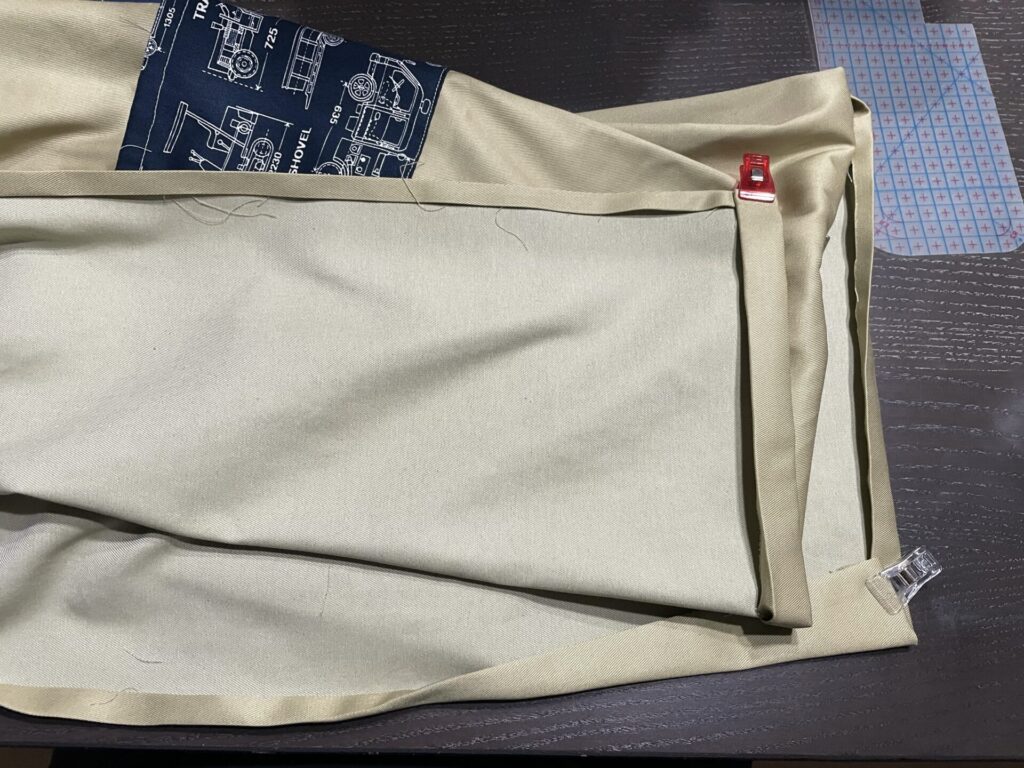

⑥ベルト端を本体に縫う。

スカート部分の布を垂直に折りたたみ布端から3cmあけたところで布クリップでとめる。

0.7cmで縫い止める。

⑦エプロン全体にステッチをかける。

見返しを返す。

見返しは折らずにそのままステッチをかける。

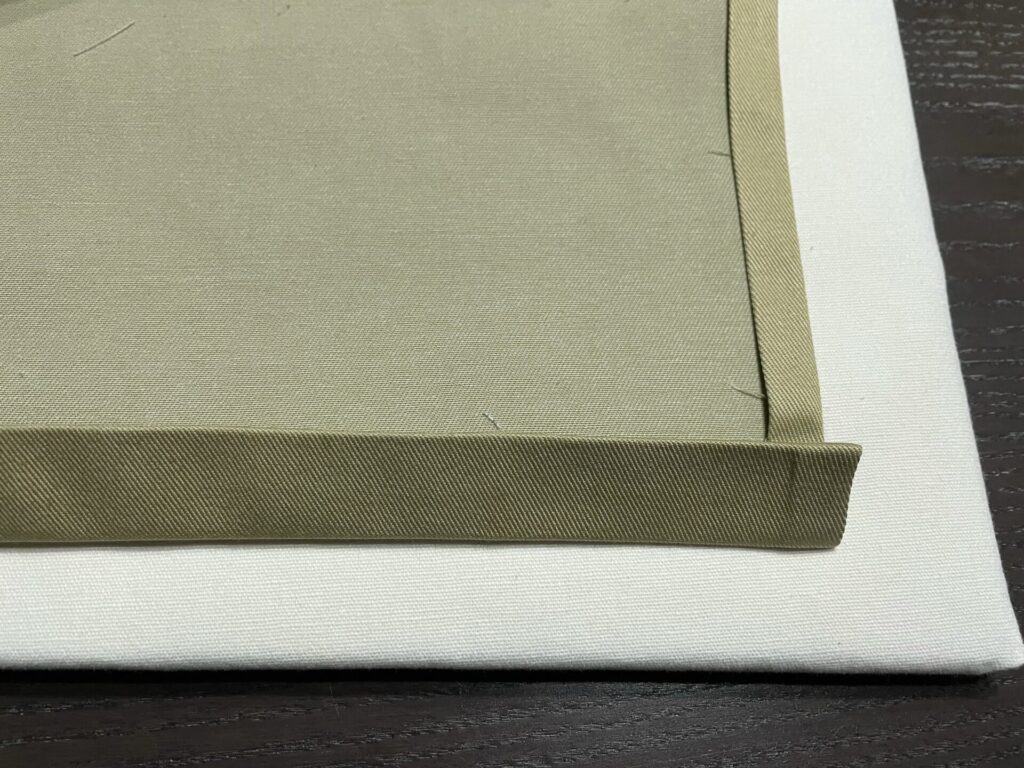

両脇とサイドは0.5cm→1.0cmで折ってアイロンをかけステッチをかける。

すそは1.0cm→2.0cmで折ってアイロンをかけステッチをかける。

⑧スカートについているベルト端は下向きになっているので上に折り上げてステッチをかける。

完成です。

やっとできた喜びで完成の写真がありませんが大きい分、制作に少し時間がかかりました。

実際に使ってみた感想

着やすさを重視して作りました!

が実際に着てみると何度か練習した方が良さそうということが分かりました。

はじめてのタイプのエプロンだから戸惑いはそりゃあるよね

ポイントをまとめました。

着やすさ◎ だけど1年生には少し練習が必要

慣れればかぶるだけなので簡単!

エプロンの前後と頭を入れるところが分かればささっと着ることができます。

頭の入れる位置が実際にエプロンを広げてみないとわからないので初めての子は練習が必要かと思います。

ベルトを持って何回か上下させると頭の入れる位置が分かりやすいです。

エプロンをたたむほうが難易度高い!

着るよりも難しかったのがエプロンを床に置かずにたたむこと!

衛生面を考えても床には置かないでほしい…!

しかしエプロンはサイズが大きいのでたたむのが難しそうです。

エプロンの縦中心で半分に折るとたたみやすそうでした。

そこからは巾着サイズまで折りたたんでいきます。

収納の練習も大事

巾着に入れるところまで練習しておきましょう!

巾着サイズまでたたむにはどうしたらいいかな?

学校だとあたふた焦りそうだったので家でゆっくり子どもと一緒に練習しました。

長く使うための工夫

学用品は長く使ってほしいもの。

工夫したポイントをおさらい♪

丈夫な作りで長持ち!

カラーデニムを使うことで耐久性アップ

布には丈夫なカラーデニムを採用!

ポケットなどで個性・可愛さを出してオリジナルのエプロンにしました。

ほつれにくい縫い方を意識

ジグザグミシンを端にかけたり、布端を2回折ってステッチをかけることで強度アップを狙いながら糸のほつれを防止しています。

成長しても使いやすいサイズ感

今回、膝下10cmと少し大きめに作っています。

息子はかなり胸が厚いし背が高いほうです。

もしかしたらすぐ作り直しになるかも…とビビって

実は10cmずつ大きくしたものも今回まとめて作っておきました。

まとめ:手作り指定の給食エプロンは着やすさと丈夫さを重視して◎

給食エプロンの指定に驚きましたが、手作りしたことで 「自分で着られる・丈夫で長持ち」 という理想のエプロンが完成しました!

子どもが自分で着たりたたんで片付けたりするのに最初は少し練習が必要ですが、成長とともに慣れていくはず。

手作りを検討している方の参考になれば嬉しいです!

他にも入学に向けてあれこれ作っています!便利グッズの紹介も♪

コメント