七五三で着物を着るお子さんも多いのではないでしょうか。

一生に一度の機会ですので子どもの可愛い写真をたくさん撮りたい!

と気合が入るのは我が家も同じです。

着物は着てくれそうだけれど、草履はどうかな…と我が家では心配の種になっていました。

そこで 上履き草履 を作ってみました!

◯ 草履を嫌がる子どもでも履ける「上履き草履」の作り方

◯ 履き心地と見た目を両立させる工夫やアレンジのポイント

◯ 七五三後にも使える実用的な再利用アイデア

同じ心配をしている方の参考になればと作り方を写真付きでまとめています。

1時間くらいでできます!

草履を嫌がる子ども、どうする?

七五三の準備を進めていると、多くの親御さんが悩むのが「草履を履いてくれない問題」です。

草履は見た目が可愛くても、慣れていない子どもにとっては履きにくく、痛い、脱げる、走りにくいと感じることが多いものです。

実際、我が家の3歳の次男も同じでした。

試しに履かせてみた草履は、数分で「痛い」「イヤ」と脱ぎ捨て。

どうにか七五三の衣装に合う“履ける靴”を作れないかと考え、家にある材料で「草履風の上靴」を手作りしてみました。

この記事では、実際に作った上靴草履の作り方を、初心者の方でも分かるように写真付きで紹介します。

ミシンでも手縫いでもできる方法ですので、裁縫が苦手な方でも安心です。

上履き草履 は「見た目は草履、履き心地はスニーカー」

上靴を草履風にアレンジすることで、七五三の雰囲気を壊さず、子どもが嫌がらずに履ける靴が作れます。

・草履を履きたがらない子でも安心

・長時間のお参りでも痛くない

・七五三後は飾りを外せば上履きとして再利用できる

・材料はすべて手軽にそろう

我が家では西松屋の激安上履きをベースに、家にあった和柄の布とフェルト・綿を使いました。

白いスリッポンと迷いましたが、保育園で再利用できる上履きのほうが実用的と判断しました。

材料と準備するもの

・上履き:西松屋などで購入できる白の上履き。

サイズは普段履いている靴と同じでOK。

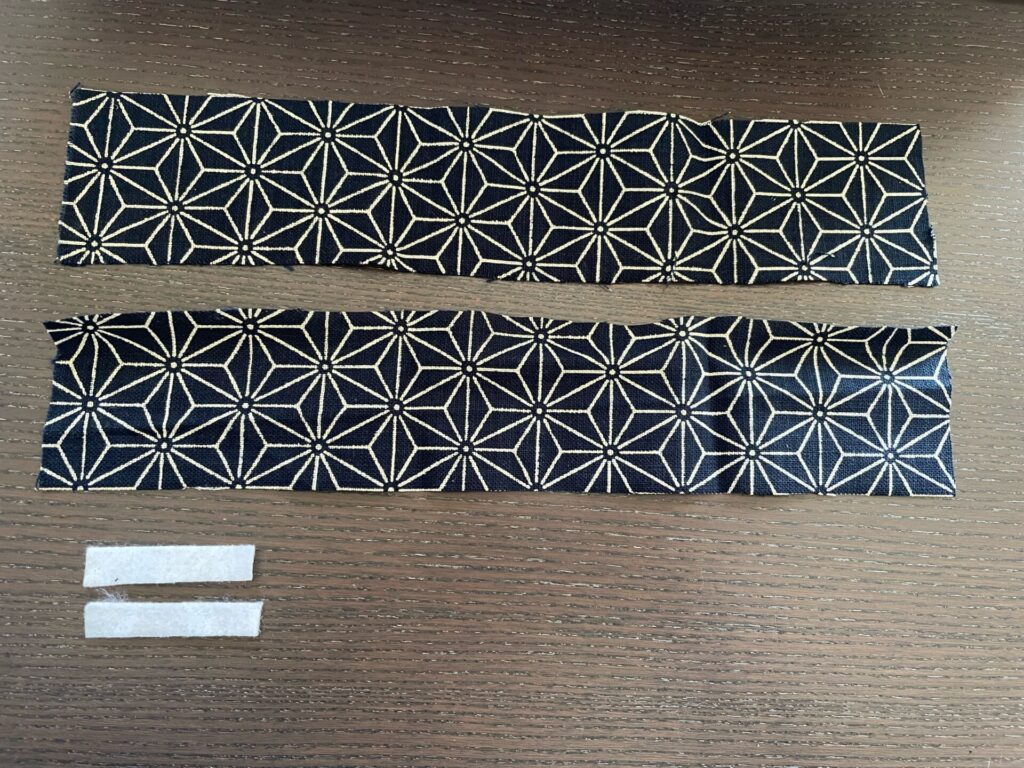

・和柄の布:30cm×6cmを2本。草履の鼻緒部分になります。

・白いフェルト:5cm×1cmを2本。鼻緒の中央を包む部分に使います。

・綿(わた):手芸用の綿でOK。鼻緒の中に詰めてふっくら感を出します。

・針と糸 or ミシン:ミシンがあれば早いですが、手縫いでも十分作れます。

・アイロン:折り目をつけて布を整えるために使用。

作り方|七五三の 上履き草履 を作ってみよう

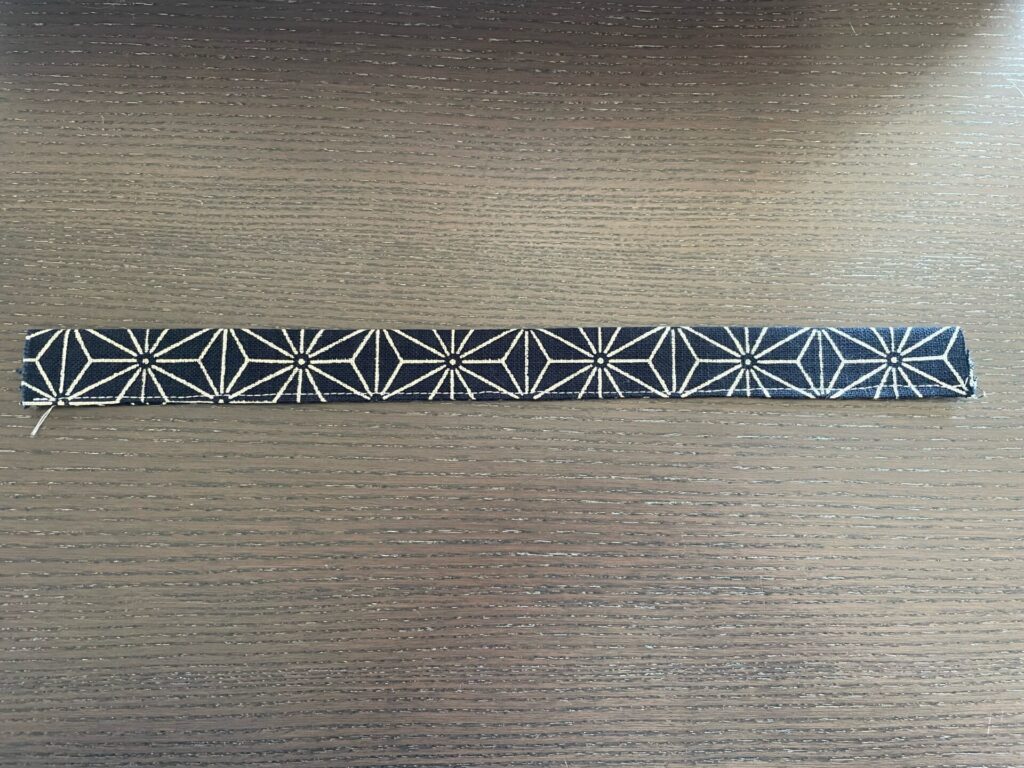

完成品はこんな感じです。

上履きに鼻緒の形の布を付けただけの簡単なつくりになっています。

工程を写真で解説していきます。

① 和柄の布を整える

布を裏側を上にして置く。

アイロンで上下0.5cmずつ折り目をつける。

表が出るように半分に折り、端ギリギリをミシンまたは手縫いで縫う。

→ これで鼻緒の土台となる細長い布ができます。

② 鼻緒の形を作る

縫い目を下にして潰し、中心を軽くつまむ。

その形が残るようにミシンで軽く縫って固定する。

→ 中央部分が少し立体的になるように意識すると草履っぽく見えます。

③ 綿を入れてふっくらさせる

手で少しずつ綿を詰める。

実際に上履きに合わせながら、綿の位置や量を調整。

→ 入れすぎると縫いにくくなるので、ふんわり程度がおすすめ。

④ 長さを調整してカット

綿を詰めた状態で上履きに当ててみる。

必要な長さ+1.5cmほど余裕をもってカット。

→ カット後に端がほつれないよう、次の工程で閉じます。

⑤ 布の端を閉じる

カットした端を2回折って、ミシンで縫い閉じる。

折り目がズレないようにクリップやまち針で固定してから縫いましょう。

⑥ フェルトを中央にかけて固定

白いフェルトを鼻緒の中央にかける。

ミシンまたは手縫いでしっかり縫い留める。

→ このフェルト部分が草履の「鼻緒中央」のように見えるポイントです。

⑦ 上履きに縫い付ける

上履きの前中央に布の中心を合わせ、そこから縫い始める。

サイド部分も引っ張りすぎず、自然なカーブを意識して縫い付ける。

上履きの布部分が硬いので、針を通すときに指を怪我しないよう注意。

→ 靴の形に合わせて自然に沿うように縫うと、完成後の見た目がきれいになります。

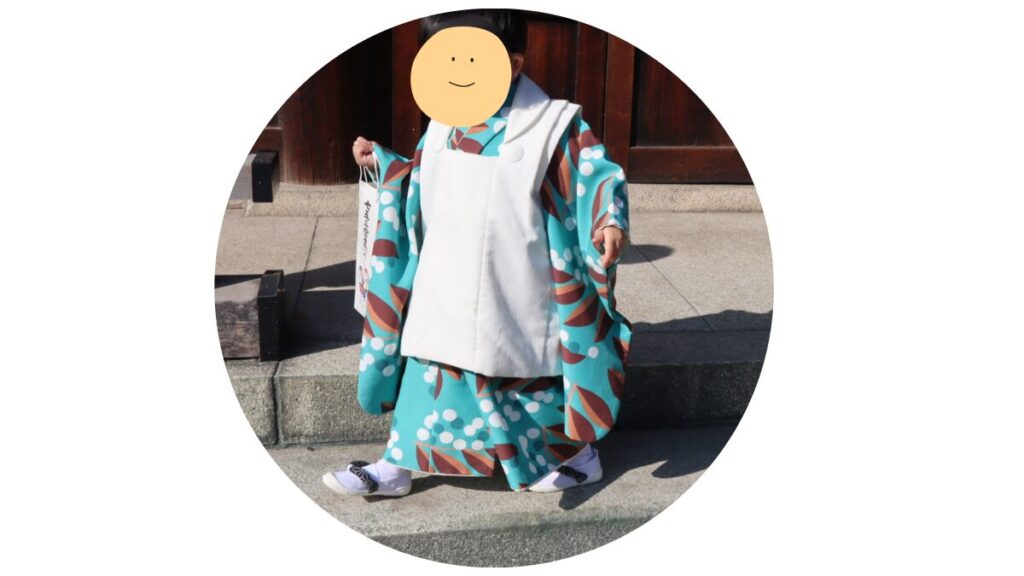

上履き草履 を実際に履いてみた感想

完成した「上靴草履」を3歳の次男に履かせてみたところ、草履とは違って嫌がる様子が全くありませんでした。

走ったり、しゃがんだりしても脱げず、履き心地もスニーカーのようです。

上履きなので雨の日や状態の悪い路面でも気にせずに使えるなと感じました。

無理に草履を履かせなくても、七五三の雰囲気が出せたのが嬉しいポイントです。

いざ!当日!!

実際に着物と合わせても違和感なし!

七五三の看板の前で長蛇の列になっている時も他の子が

足痛い〜!!!

とぐずっている中、我が子は関係なしに優雅にお菓子を食べて待っていました。

写真もスムーズに撮れ、不機嫌になることなく神社でのお参りを終えることができました。

写真が可愛すぎて困ります😁

上履き草履 手作りのコツとアレンジ例

・布選びのポイント:着物や被布(ひふ)の色に合わせた和柄を選ぶと統一感が出ます。

・フェルトの色を変える:白以外に、金色や赤のフェルトを使うと華やかになります。

・縫い付ける位置を工夫:少し前寄りにすると、より草履っぽく見えます。

・手縫いでも十分:丁寧に返し縫いすれば、ミシンなしでもきれいに仕上がります。

失敗しないための注意点

・綿の入れすぎ注意!

綿を入れすぎると、鼻緒部分が固くなりすぎて履きにくくなります。

端が縫いにくくなるだけでなく外れる原因にもなるので要注意です。

・鼻緒を縫い留める位置に注意!

上履きのゴム部分に縫い目がかかると伸びなくなってしまいます。

縫いにくいですが硬いところで縫い留めるようにしましょう。

・けがに注意して!

縫うときは手をしっかり固定し、針の向きを一定に保ちましょう。

上履きがかたいので手を針でケガしないようにしましょう。

針を通すときは指ぬきが便利!

七五三が終わった後、上履き草履はどうする?

飾りを外せば、ふだんの保育園や幼稚園用の上履きとして使えます。

和柄の布部分は糸を切るだけで外せるので、再利用も簡単。

外で使うと思うので靴底はしっかり洗っておきましょう。

行事が終わっても「もったいない」と感じずに使い続けられるのも、この上靴草履の魅力です。

まとめ|草履を嫌がる子でも 上履き草履 で笑顔で七五三を迎えられる

草履を履いてくれないと焦ってしまう七五三の準備ですが、無理に履かせる必要はありません。

見た目の雰囲気を大事にしつつ、子どもが快適に過ごせる形を工夫することで、より思い出に残る日になります。

上靴草履なら、見た目はきちんと七五三らしく、履き心地はいつもの靴のまま。

少しの工夫で可愛い写真と「うちの子でも笑顔で歩けた!」という喜びにつながります。

コメント